Ein Moment, vier Linsen - Wie Filter, Formate und Bildkomposition die Selbstwahrnehmung prägen

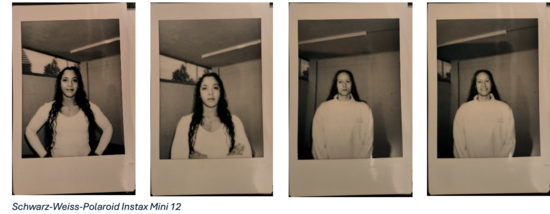

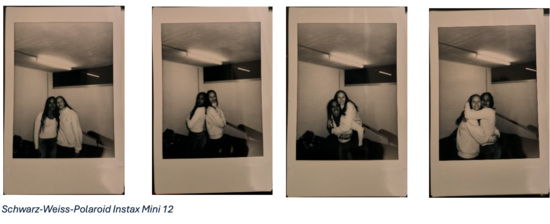

Mein Fotoprojekt beschäftigt sich mit der Frage, wie ein einziger Moment durch verschiedene Kameralinsen unterschiedlich wahrgenommen und dargestellt wird, und wie unser Selbstbild durch diese unterschiedlichen Darstellungen beeinflusst wird. Um meine Fragestellung zu beantworten, habe ich mich auf den Fotomaton-Konzept fokussiert. Jedoch habe ich diesen Prozess mit vier verschiedene Kameras nachgeahmt. Gemeinsam mit einer Kollegin haben wir uns gegenseitig in derselben Pose aber mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken – zuerst ernst, dann lächelnd – fotografiert. Diese Bilder sollten den ernsten Teil des Fotomatons nachmachen. Danach haben wir versucht die Spass-Version des Fotomatons nachzumachen und haben uns vier verschiedene Pose überlegt. Dabei entstanden jeweils vier Bilder pro Situation, aufgenommen mit einer Schwarz-Weiss-Polaroidkamera, einer Farb- Polaroidkamera, einer Polaroid-Smartphone-App und einer digitalen Kamera.

Ziel war es, den Einfluss technischer Apparate, Filter, Bildformate und Ästhetik auf die Konstruktion von Identität und Selbstwahrnehmung zu untersuchen. Das Projekt untersuchte insbesondere, wie sich das „Ich“ durch verschiedene technische und kulturelle Bildfilter verändert. Das Fotoprojekt hinterfragt ebenfalls, welche Rolle die Maschine als Koproduzentin des Bildes spielt.

Die Erkenntnisse weisen deutlich darauf hin, dass kein Bild neutral ist: Jedes Bild vermittelt eine eigene Stimmung und eigene Ästhetik. So wirkt das Schwarz-Weiss-Polaroid distanziert und zeitlos, während das Farb-Polaroid Wärme und Intimität auslöst. Digitale Bilder wirken präziser, jedoch wirken sie trotz dessen auch konstruiert, da wir eine Art digitalen Filter auffinden. Wir haben erkannt, dass Filter und Technik unsere Wahrnehmung von uns selbst stark prägen und dass das fotografische „Ich“ vielfältig ist. Wir empfanden die emotionale Bindung an das Bild der Polaroidkamera viel stärker als bei der Digitalkamera. Desweiteren erweckten die Farbfotos bei uns mehr Freude und Erinnerung als die Schwarz-Weisse-Bilder, während die Polaroid-App nicht wirklich einen «Polaroid-Einfluss» auf uns aufwies, da wir keine Polaroidkamera in der Hand hielten.

Dieses Projekt zeigt, dass das “Ich” im Bild kein stabiler, fixer Kern ist. Der gleiche Moment kann vier oder mehrere Versionen eines Selbst zeigen. Die vier Linsen haben uns nicht nur verschiedene Versionen eines Moments geliefert, sondern gleichzeitig unterschiedliche Versionen unseres Selbst.

Jede Linse, durch die wir uns betrachten, zeigt uns nicht nur ein anderes Bild, sondern stellt uns eine andere Frage: Wer sind wir – hier und jetzt?

Literaturbasis:

Blaschke, Estelle et al. (2025): Photography and Algorithms. In: Transbordeur. Photographie. Histoire. Société no. 9. (Mit Fokus auf S. 1–18: «Introduction»).

Glanz, Berit (2023): Filter. Berlin: Wagenbach Verlag.

Manovich, Lev (2013): Software takes command. London: Bloomsbury. (Mit Fokus auf: S. 124–147: «Inside Photoshop»).

Regener, Susanne (2012): "Blickmaschine Fotoautomat: Staatliche, künstlerische und Laien-Strategien". In: Abel, Thomas, Martin R. Deppner (Hg.): Undisziplinierte Bilder. Fotografie als dialogische Struktur, S. 197–218. Bielefeld: transcript Verlag.

Reynolds, James (2022): George Eastman, Kodak, and the Birth of Consumer Photography. A National Historic Chemical Photography. Rochester (New York): Kodak Center. https://www.acs.org/education/whatischemistry/landmarks/eastman-kodak.html. (Zuletzt abgerufen: 02.09.2025).

Somaini, Antonio (2023): "Algorithmic Images: Artificial Intelligence and Visual Culture". In: Grey Room, no. 93. (October). S. 74–115.

Winkler, Hartmut (14.10.2014): Black Box und Blackboxing – Zur Einführung. [Vortrag] Universität Paderborn: Graduiertenkolleg «Automatismen». https://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Winkler--Black-Box-und-Blackboxing.pdf. (Zuletzt abgerufen: 01.09.2025)

Zylinska, Joanna (2017): Non-human photography. Cambridge, MA: MIT Press. (Mit Fokus auf S. 1–50: «Introduction: Capturing the End of the World» und «Nonhuman Vision»).

© Misty Maye

Quick Links

Social Media